지난해 11월, 수많은 소문 사이에서 ‘플레이스테이션 5 프로(PS5 프로)’가 출시됐습니다. 이미 정보들이 많이 흘러나오고 있었기 때문에 사실 제품 공개에 대해서는 아무도 깜짝 놀라지 않았습니다. 게이머들의 생각은 ‘올 게 왔구나’에 가까웠을 겁니다. 하지만 이 PS5 프로는 시장에 엄청난 충격을 주었습니다. 바로 가격입니다.

100만 원 넘는 콘솔 게임기의 시대

PS5 프로는 무려 111만 8,000원이라는 엄청난 값으로 등장했습니다. 당시 반응은 놀라움과 비관에 가까웠죠. 100만 원 넘는 게임기라니요. 물가 상승률과 게임기의 고성능화를 감안한다고 해도 50만 원 대에서 시작한 9세대 게임기의 프로 버전이 2배 이상의 값을 꺼내 놓은 것은 쉽게 받아들여지지 않을 대 사건입니다.

게이머들이 더 화가 났던 것은 PS5 프로의 가격 발표 이후 소니가 일반 PS5의 가격을 또다시 올렸다는 점입니다. 2021년 62만 8,000원에 출시된 PS5는 2022년 68만 8,000원으로 한 차례 가격이 올랐고, 다시 2024년 10월 74만 8,000원으로 올랐습니다. 이렇게 보면 프로 버전이 조금(?) 오른 것 같은 착시가 있긴 하지만 사실 이 역시도 쉽게 이해되지는 않습니다.

2022년이야 코로나19 팬데믹으로 디지털 기기의 수요가 폭발하면서 반도체 가격이 급상승하던 시기였고, PS5 역시 프로세서 품귀로 공급이 달리던 시기였으니 백번 양보해서 어느 정도 가격 인상을 이해할 수 있습니다. 하지만 출시 4년 차로 안정화에 접어드는 기기가 다시 값을 올린 것은 반도체 특성으로도, 콘솔 게임 시장의 일반적인 환경으로도 쉽게 받아들여지지 않는 일입니다.

칩 생산과 공급 단가를 두고 가장 애를 먹였던 PS3조차도 초기에는 499달러로 시작해서 1년마다 가격을 100달러씩 내려서 막바지에는 269달러까지 내렸습니다. 국내 가격도 52만 원 선에서 시작해서 꾸준히 내려가 30만 원 선에서 마무리되었지요. PS4도 안정세에 접어들면서 계속 가격을 내렸고, 프로 버전은 일반 PS4의 첫 가격과 똑같이 맞춰 나오면서 반ㅇ도체의 발전이 주는 이점이 게임 시장에 고스란히 내려앉는 효과를 확인했지요.

그러니 PS5의 가격은 의아하기 마련입니다. 아무리 오랫동안 게임기 가격이 50만 원 선에서 눌려 오긴 했지만 되레 가격이 꾸준히 오르고, 무리해서 나온 것 같은 프로 버전의 110만 원 대 값은 처음 보는 장면이었으니 말이지요.

‘과연 게임은 저렴한 취미인가?’라는 이야기가 게이머들 사이에서 화두가 되기도 했습니다. 저도 운동이나 여러 취미들을 살펴볼수록 몇 만 원에 새로운 무언가를 시작할 수 있는 게임은 비교적 저렴하다는 생각이지만 그 기반이 되는 기기의 가격은 사실 적지 않은 부담으로 다가오고 있습니다.

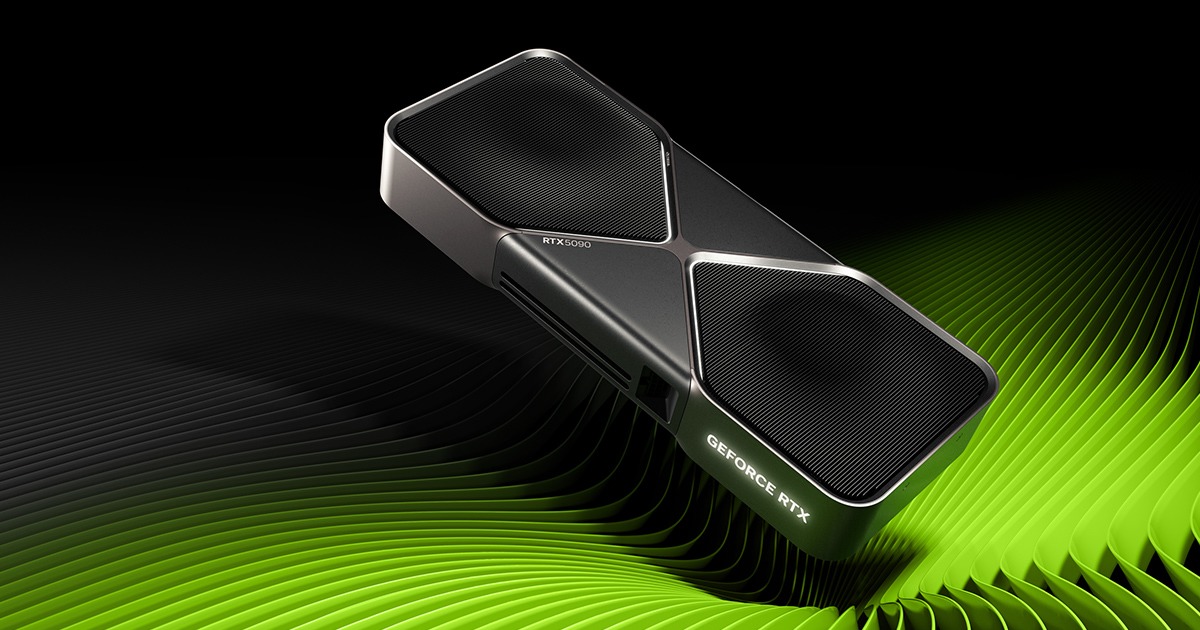

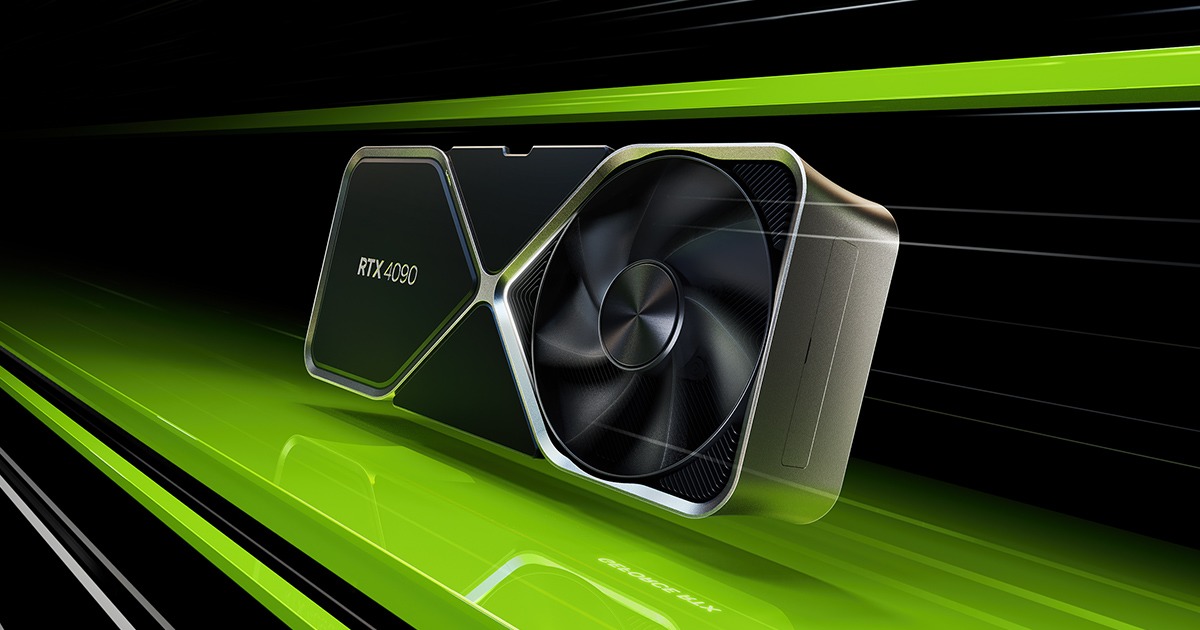

그런데 최근 이 PS5 프로의 가격이 ‘다시 보니 괜찮다’는 이야기가 슬금슬금 나오고 있습니다. 게이밍 PC 가격 때문입니다. 엔비디아의 지포스 RTX50 시리즈가 발표되면서 더 충격적인 가격대가 제시됩니다. 현재 하이엔드 게이밍 PC의 상징으로 꼽히는 지포스 RTX5090 그래픽카드는 600만 원부터 시작합니다. 현재 가장 기본이 되는 지포스 RTX5070 그래픽카드도 100만 원이 훌쩍 넘습니다.

‘PS5 프로를 사느니 차라리 게이밍 PC를 사겠다’는 생각을 하고 있다가도 이 그래픽카드 가격을 보면 고개를 갸웃거리게 됩니다. 물론 지포스 RTX50 시리즈가 게임의 필수품은 아니지만 현재 게이밍 PC의 마지노선으로 꼽히는 지포스 RTX3060 그래픽카드도 50만 원은 각오해야 합니다.

현재 지포스 RTX50 시리즈는 대단한 가격에도 구하는 것조차 어려운 상황입니다. 반도체 가격의 상승세가 만든 충격이 작지는 않은 듯합니다.

그래픽카드 값은 왜 이렇게까지 치솟는 걸까

세계적인 반도체 공급 부족은 꾸준히 이어진 추세이긴 합니다. 인공지능을 비롯해 모바일, 사물인터넷까지 이제 우리 손에 닿는 거의 모든 물건에 반도체가 들어갑니다. 그러다 보니 자연스럽게 수요가 늘고, 생산과 공급이 이를 뒤따르지 못하는 것도 사실입니다.

하지만 이런 교과서적인 접근만으로 게임기와 게이밍PC의 가격 현황을 설명하기는 어렵습니다. 저는 오히려 최근 반도체 생산의 특성과 관련이 있다고 봅니다.

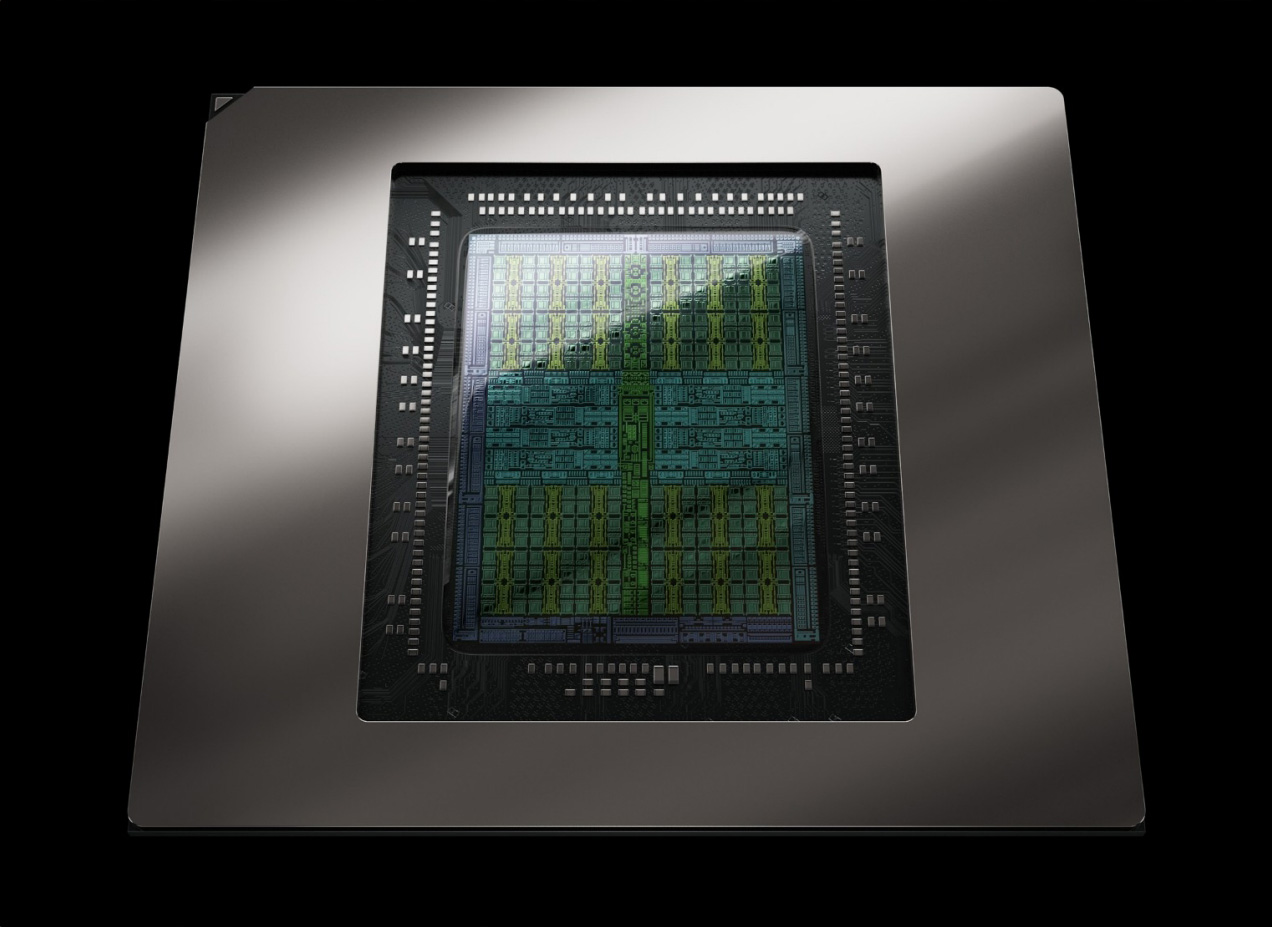

요즘 반도체를 한마디로 설명하면 ‘커진다’가 될 것 같습니다. 특히 GPU의 크기가 점점 커집니다. 이게 무슨 뜻일까요? 먼저 엔비디아가 내놓은 최상위 GPU인 RTX5090과 RTX4090을 비교해 봅시다. 지금부터 큰 숫자를 이야기할 텐데 놀라지 말고 그냥 얼마나 늘어났다 정도로 생각하면 어렵지 않게 반도체의 특성을 알 수 있을 겁니다.

RTX5090에 들어간 트랜지스터 수는 922억 개에 달합니다. 직전의 RTX4090이 763억 개를 품고 있던 것에 비해 약 21%가 늘어난 수치입니다. 트랜지스터가 많아졌다는 이야기는 연산에 쓰이는 반도체의 개수가 늘어났다는 이야기로 연결됩니다. 특히 단순한 연산을 여러 개 코어로 나누어서 동시에 병렬로 처리하는 GPU의 특성상 코어 개수가 늘어나면 그만큼 단위 시간당 처리하는 일이 많아집니다.

RTX5090은 2만 1,760개의 CUDA 코어를 갖고 있고, RTX4090은 1만 6,384개로 무려 33%나 많은 코어를 밀어 넣었습니다. 이를 위해서 엔비디아는 트랜지스터 집적도를 높였습니다. 트랜지스터의 개수가 늘어난다는 이야기는 그만큼 칩이 더 커져야 한다는 이야기로 통합니다. 당연히 트랜지스터 전체가 쓰는 전력 소비량도 그 수에 따라서 늘어나겠지요.

이는 이제까지의 GPU는 물론 CPU의 발전과도 관련이 있습니다. 더 많은 트랜지스터를 넣어서 많은 일을 동시에 처리하도록 하는 것입니다. 1993년 처음 등장한 당시 ‘초고성능 컴퓨터’의 상징인 펜티엄 CPU에는 트랜지스터가 310만 개 들어가 있었는데, 현재 인텔 코어 i9-14900K는 146억 개가 들어갑니다. 4,700배나 늘어난 수치입니다. GPU도 마찬가지로 1세대 GPU인 지포스 256dl 2,200만 개 트랜지스터를 품었던 것에 비해 지금 RTX5090은 4,200배 더 많은 트랜지스터를 넣었고요.

그럼 지난 수십 년 동안 컴퓨터는 몇억 배나 빨라졌는데 컴퓨터의 크기도 그만큼 늘어났을까요? 전혀 아니죠. 그동안 반도체는 미세 공정의 발전으로 점점 더 작게 만들 수 있게 됐습니다. 같은 그림을 두꺼운 매직으로 그리는 것과 얇은 샤프로 그리는 것이 다르듯, 회로를 얇게 만들면 트랜지스터를 더 작게 만들 수 있지요.

이 미세공정의 마법은 모든 반도체는 늘어나는 트랜지스터의 양을 더 작게 그리는 방법으로 크기는 줄어들면서 더 높은 성능을 이끌어냈죠. 게다가 전자가 다니는 길이 짧아지면서 속도와 발열 문제도 잡을 수 있었습니다.

하지만 미세공정은 현재 한계치에 다다랐습니다. 반도체 회로는 전자가 다니는 길입니다. 그러니까 이론적으로는 전자의 크기보다 더 작아질 수 없습니다. 물론 전자는 엄청나게 작고 아직 인간이 만들 수 있는 미세 공정 회로보다도 작습니다. 하지만 전자는 파장을 통해 움직이기 때문에 보이지 않는 영역이 필요합니다. 그 한계는 수 나노미터 수준입니다. 현재 반도체는 3~4나노미터 수준까지 미세 공정을 줄였는데 현재 수준이 상용 반도체의 거의 한계치에 가까워 왔다는 이야기들이 나옵니다. 이보다 더 줄이기는 쉽지 않은 것이지요.

다시 이야기를 되돌려 보면 엔비디아의 RTX5090은 RTX4090에 비해서 트랜지스터 개수를 21% 정도 늘렸다고 했지요. 하지만 두 칩의 공정은 세대는 조금 다르지만 4나노미터에 기반합니다. 회로 크기는 비슷하다고 봐도 무리는 없을 겁니다. 그러면 크기는 어떻게 될까요?

네, 딱 그만큼 커집니다. 두 GPU의 반도체 크기는 609제곱미터에서 760제곱미터로 23% 늘어났습니다. 딱 트랜지스터 개수만큼 늘어났죠. 작동 속도나 인공지능 기술, 드라이버 등의 변수들이 있지만 기본적으로 RTX5090이 RTX4090보다 더 높은 성능을 낼 수 있는 기본은 이 트랜지스터의 수에서 시작하는 셈입니다.

미세 공정이 그렇게 어려우면 그냥 앞으로도 계속 크게 만들면 되는 것 아닐까요? 네, 그러면 됩니다. 하지만 이건 이제 돈과 연결됩니다. 보통 우리가 쓰는 CPU나 GPU는 ‘웨이퍼’라고 부르는 동그란 판에 미세 공정으로 회로를 그려서 찍어냅니다. 반도체 회사들은 이 웨이퍼 하나에서 칩이 몇 개 나오는지를 아주 중요하게 여깁니다. 아주 단순하게 보면 웨이퍼 한 장에서 칩을 100개 뽑아내는 것과, 200개 뽑아내는 것은 생산 원가로 두 배의 차이가 벌어질 겁니다.

칩 한 개의 크기가 커지면 그만큼 생산량이 줄어든다고 보면 됩니다. 더 적게 만들어지면 개당 가격을 올려야 수익을 맞출 수 있겠지요. 반대로 미세 공정으로 크기가 줄었다면 웨이퍼 한 장에서 더 많은 칩이 나왔을 텐데 말이지요.

정확히 밝혀진 바는 없지만 웨이퍼 한 장에서 RTX5090은 약 70개가 생산된다고 알려졌습니다. 반면 RTX4090은 85개 정도이고요. 이 역시 약 20% 정도의 수치지요. 다이가 커지면 버려지는 부분이 더 많고, 생산 수율의 영향을 더 많이 받을 수밖에 없습니다. 생산은 더 여려워지고요. 적어도 RTX5090은 RTX4090보다 물리적인 생산 단가가 20%는 더 비싸진다고 볼 수 있습니다.

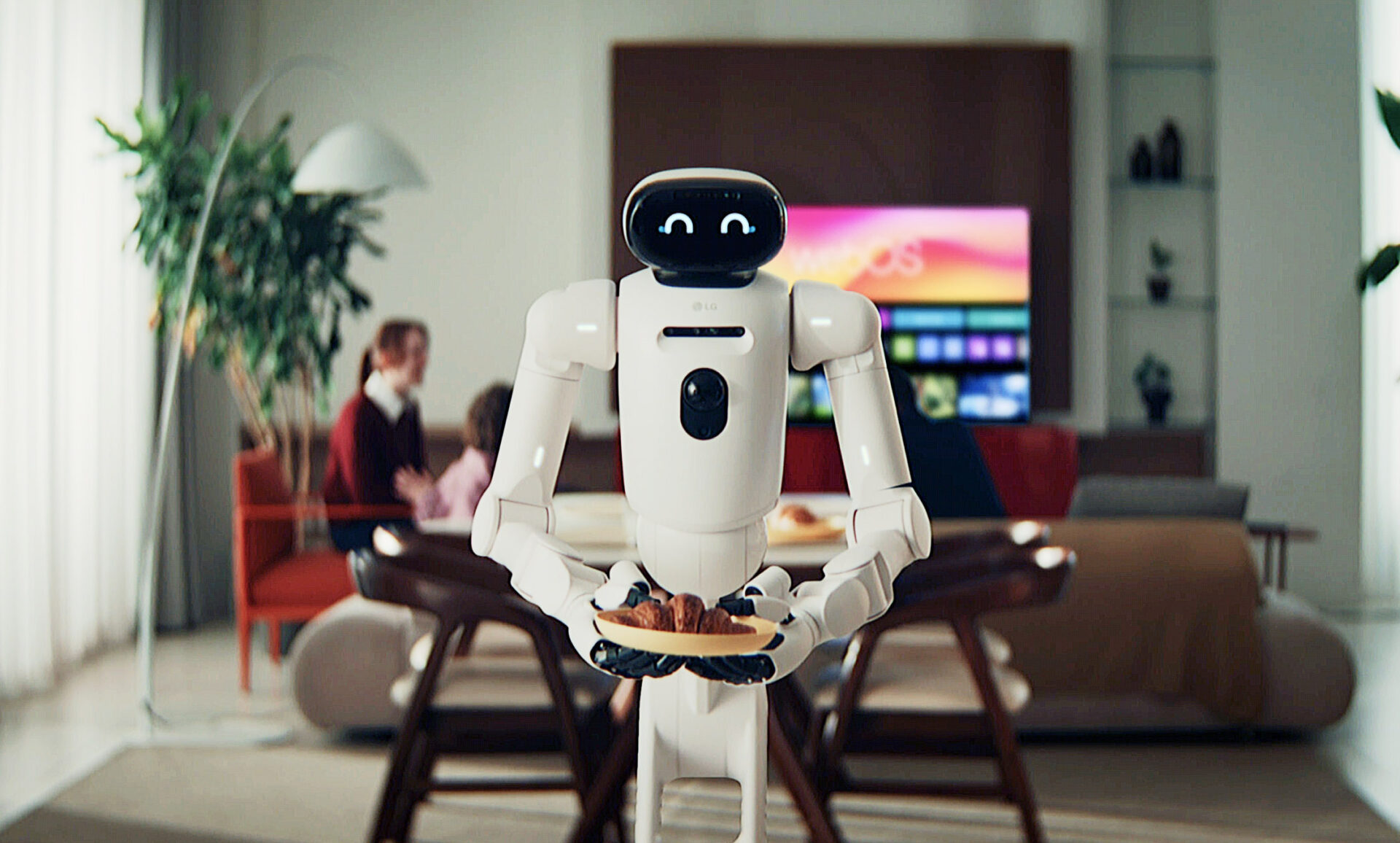

플레이스테이션도 마찬가지입니다. PS5 프로의 칩에 대해서 아직 정확한 정보가 공개되어 있지는 않은데 플레이스테이션의 하드웨어를 총괄하는 마크 서니 리드 아키텍트는 GPU 코어 수가 67%, 성능은 47% 높아졌다고 밝혔습니다. 미세공정이 같다면 적어도 GPU 부분에 대해서는 코어 수만큼, 공정이 개선됐다면 그보다 다소 낮은 폭으로 칩 크기가 커졌을 겁니다.

그래픽 앞세우는 게임, 진짜는 ‘재미’ 아닌가요?

진짜 문제는 이제부터일 겁니다. 미세 공정을 끌어올리기는 어려워졌고, 더 많은 트랜지스터를 통한 성능 향상에 대한 요구는 더 커집니다. 당장 게이머들은 더 높은 해상도에서 더 높은 프레임을 끌어내길 바라고 있습니다. 소니는, 또 엔비디아는 그 요구에 맞추는 제품을 내놓을 수밖에 없고, 게임 개발사들도 그 부담을 결국 더 나은 하드웨어가 해결해주길 바랍니다.

이는 최근의 게임 개발 비용 문제로 다시 이어지게 됩니다. 얼마 전, 한 대형 게임 개발사의 CTO에게 들은 이야기로는 현재 대형 게임 개발 비용의 3분의 2는 디자인에 쓰인다고 합니다. 게임이 힘을 쏟는 부분이 결국 그래픽에 몰려 있다는 이야기로 읽을 수 있습니다.

결국 게임 하나 만드는 데에 이전보다 더 많은 비용이 쓰이고, 개발사로서는 그 비용 이상을 수익으로 뽑아내야 하는 커다란 부담을 안게 됩니다. 최근 많은 게임 전문가들이 지적하는 것처럼 재미보다는 수익을 이끌어내는 추가 다운로드 콘텐츠, 확률형 뽑기, 그리고 게임 진행에 큰 영향을 줄 만한 아이템 등에 집중되는 경향이 생길 수밖에 없습니다.

과연 그래픽이 전부일까요? 저는 흑백 모니터 시절부터 게임을 해서인지, 지금의 그래픽들도 충분해 보입니다. 오히려 내용의 심심함을 화려한 이미지로 덮고, 방대한 오픈 월드를 이야기하면서 먼 길을 헤매도록 하는 것 같은 느낌을 주는 게임들도 있습니다.

사람마다 게임을 바라보는 기준이 다를 수 있습니다. 하지만 적어도 그래픽에 대한 판단은 적어도 ‘재미’라는 원칙을 뛰어넘을 수 없을 겁니다.

물론 더 나은 그래픽과 그에 따른 고성능 컴퓨터는 지금까지 컴퓨터의 발전을 이끌어 온 중요한 계기였습니다. 하지만 그보다 게임에 온전히 몰입하고 게임을 구입한 이들이 그 안에서는 모두가 온전한 경험을 누릴 수 있어야 한다고 봅니다.

고해상도 그래픽에 대한 업계의 피로도가 계속 입에 오르내립니다. 게임 가격이 더 올라야 한다는 이야기도 나옵니다. 꼭 단정 지을 수는 없겠지만 그래픽에 대한 부담이 뒤따르고 있다는 것을 무시하기도 어려울 겁니다.

방대한 스케일에 실제 같은 게임도 필요하지만 다른 한편으로는 다소 투박하더라도 컨트롤러를 놓지 못하게 하는 게임들도 있습니다. 적어도 지금은 PS5 프로가 PS5, 심지어 PS4와 비교해도 이전처럼 게임 경험을 가름짓는 다른 세대라는 느낌을 주지 못하는 듯합니다.

이것도 하나의 트렌드라면 트렌드겠지만 반도체 미세 공정의 한계가 점점 턱까지 차오르는 이 시점에서 게임 업계가 그래픽을 중심으로 게이머들에게 막대한 투자 비용을 떠넘기려고 한다는 느낌을 지우기는 어렵습니다. 이제 얼마짜리 그래픽 카드가 나와야 깜짝 놀랄까요?

About Author

최호섭

지하철을 오래 타면서 만지작거리기 시작한 모바일 기기들이 평생 일이 된 IT 글쟁이입니다. 모든 기술은 결국 하나로 통한다는 걸 뒤늦게 깨닫고, 공부하면서 나누는 재미로 키보드를 두드립니다.