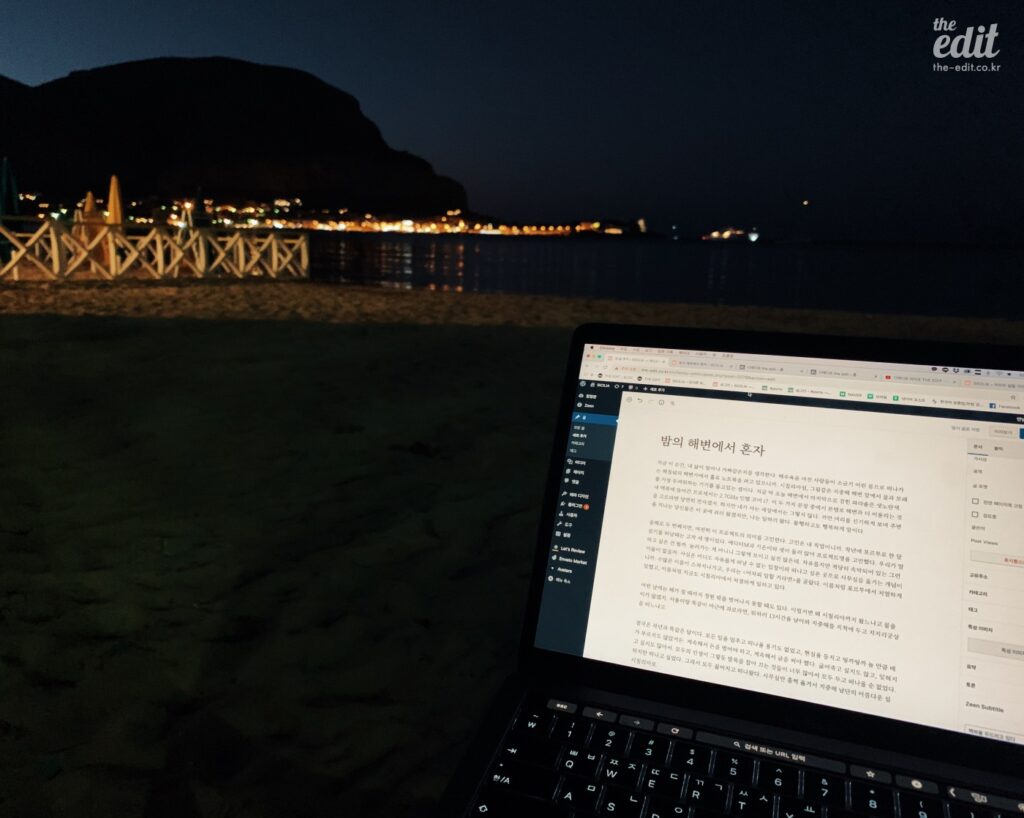

지금 이 순간, 내 삶이 얼마나 가짜같은지를 생각한다. 해수욕을 마친 사람들이 소금기 어린 몸으로 떠나가는 해질녘의 해변가에서 홀로 노트북을 펴고 있으니까. 시칠리아섬, 그림같은 지중해 해변 앞에서 소금물과 가장 상극인 기기를 들고있는 셈이다. 지금 막 오늘 해변에서 마지막으로 걷힌 파라솔은 샛노란색. 내 맥북에 들어간 프로세서는 2.7GHz 인텔 코어 i7. 이 두 가지 문장 중에서 몬델로 해변과 더 어울리는 것을 고르라면 당연히 전자겠지. 하지만 내가 사는 세상에서는 그렇지 않다. 까만 머리를 신기하게 보며 주변을 지나는 당신들은 이 곳에 쉬러 왔겠지만, 나는 일하러 왔다. 불행하고도 행복하게 말이다.

올해로 두 번째지만, 여전히 이 프로젝트의 의미를 고민한다. 고민은 내 직업이니까. 작년에 포르투로 한 달 살기를 떠날때는 고작 세 명이었다. 에디터M과 기은이와 셋이 둘러 앉아 프로젝트명을 고민했다. 우리가 말하고 싶은 건 뭘까. 놀러가는 게 아니니 그렇게 보이고 싶진 않은데. 자유롭지만 적당히 속박되어 있는 그런 이름이 없을까. 사실은 일을 그만두고 자유롭게 떠날 수 없는 입장이라 사무실을 통채로 옮기는 개념이니까. 수많은 이름이 스쳐지나가고, 우리는 <어차피 일할 거라면>을 골랐다. 이름처럼 포르투에서 치열하게 일했고, 이름처럼 지금도 시칠리아에서 처절하게 일하고 있다.

어떤 날에는 해가 질 때까지 정원 밖을 벗어나지 못할 때도 있다. 이럴거면 왜 시칠리아까지 왔느냐고 물을 이가 많겠지. 서울이랑 똑같이 야근에 과로라면 뭐하러 13시간을 날아와 지중해를 지척에 두고 지지리궁상을 떠느냐고.

결국은 작년과 똑같은 답이다. 모든 일을 멈추고 떠나올 용기도 없었고, 현실을 등지고 띵까띵까 놀 만큼 배가 부르지도 않았거든. 계속해서 돈을 벌어야 하고, 계속해서 글을 써야 했다. 굶어죽고 싶지도 않고, 잊혀지고 싶지도 않아서. 모두의 인생이 그렇듯 발목을 잡아 끄는 것들이 너무 많아서 모두 두고 떠나올 순 없었다. 하지만 떠나고 싶었다. 그래서 모두 짊어지고 떠나왔다. 사무실만 훌쩍 옮겨서 지중해 남단의 아름다운 섬 시칠리아로.

함께 떠나온 동료들에게도 의아한 순간은 있을 것이다. 우리는 왜 이 아름다운 곳에서, 하루 하루를 휴식으로 꽉 채우는 사람들 틈에서 이렇게까지 숨 차게 일해야하는지. 근사한 답을 들려주지 못해 미안하다. 다 버릴 용기도 없고, 똑같이 살아갈 자신도 없어서 그랬다.

하지만 희미하게라도 들려줄 수 있는 답은 지금 내 눈앞에 펼쳐진 이 장면이다. 이 구구절절한 글을 써내려가는 사이 태양이 성큼 멀어졌다. 샌들을 벗어던졌다. 발바닥에 모래가 닿는다. 발가락 사이사이 물처럼 스미는 고운 모래다. 이곳의 모래는 깨끗하고, 섹시하다. 에어팟을 끼고 있지만 음악 소리는 아주 낮게 깔린다. 바람이 세지 않아 파도 소리가 느긋한 리듬으로 철썩 철썩. 그리고 내 타이핑 소리가 박자를 맞춘다. 신중했다가, 신경질적이었다가. 나만의 글쓰는 리듬이 있거든.

유럽의 하늘은 공기와 바람과 습도와 밑재료가 서울의 하늘과 얼마나 다른 건지. 해가 질 무렵이면 지평선에서 옅은 보라색이 올라오고 그 경계에 은은한 핑크색이 깔린다. 오늘 하루 치열하게 빛났던 태양의 마지막 자취다. 이 황홀한 컬러 팔레트는 매일 보아도 놀랍다. 매일 밤 한강을 건널 때마다 감탄했던 것처럼.

일하다 문득 고개를 들어 이런 풍경을 만끽할 수 있는 사치를 위해 이 먼 곳까지 왔다. 언제까지 이렇게 살 수 있을까. 포기해야할 것들이 점점 많아질텐데.

해가 다 저물었다. 해변에는 나만 남았고, 주변 레스토랑마다 오렌지색 불이 들어왔다. 슬슬 추워지니 집으로 돌아가야겠다. 오늘은 모두가 함께 모여서 저녁을 먹어야지. 에디터M, 에디터B, 권PD, 박PD, 함께 와준 잭과 에이미. 파리에서 온 사진작가님까지. 8명이 모이면 떠들썩해진다. 어제는 파스타를 먹었으니 오늘은 두루치기를 먹기로 했다. 내 맥북만큼이나 시칠리아에 어울리지 않는 메뉴라고 해도 상관 없다. 에이미가 골라놓은 와인을 두 병이나 따기로 했으니까. 그리고 8시가 되어서야 늦은 저녁을 먹기 시작하는 게 제법 이탈리안스럽기도 하고.

온갖 똥폼을 잡으며 바닷가에 의자를 두고 앉아 일을 하고, 사진을 찍고, 근사해보이는 것들만 이야기한다. 사실은 아주 자주 근사하지 않다. 그래도 괜찮다. 가짜면 어떻고 진짜면 뭐 어때. 이 에세이를 쭉 써내리는 동안은 너무 행복했는 걸. 정말로. 진짜였던 순간을 조각 모음해서 더 좋은 글을 쓰고 싶다. 어차피 일할 거라면.

About Author

하경화

에디터H. 10년차 테크 리뷰어. 시간이 나면 돈을 쓰거나 글을 씁니다.