그냥 그런 날이 있다. 바로 집에 가기 싫은 그런 날. 그럴 때는 바로 향한다. 바텐더와의 적당한 스몰토크, 몸의 긴장을 풀어주는 칵테일. 그런 점에서 데이트 장소로 바만 한 곳도 없다. 위스키로 어색한 공기를 녹이고, 나란히 앉아 속삭이기 좋은 곳. 오늘은 혼자여도 좋고, 둘이면 더 좋은 바를 소개한다.

서울 망원동

안티소셜위스키클럽

‘안티소셜’이라는 이름값을 하는 곳이다. 오피스 빌딩처럼 보이는 평범한 건물에 수수한 간판 하나 정도만 붙어있어 ‘이런데 바가 있다고?’ 하면서 의심의 눈초리를 안고 향하게 된다. 그런데 막상 문을 열면 마주하는 것은, 별세계. 몽환적인 음악이 공간을 가득 채우고, 실내 정원 같은 풍경이 펼쳐진다. 바닥에는 자갈이 깔려있고, 거대한 스피커 옆으로 갈대와 나뭇가지 오브제가 미술관의 예술 작품처럼 놓여있다. 벽에는 족히 200여 병은 넘어 보이는 위스키가 칸칸이 나눠진 진열장에 늘어서 있다. 한 병 한 병이 자신만을 위한 조명을 받고 있어, 이곳의 주인공이 위스키라는 점을 자연스럽게 알게 된다. 벽을 바라보는 방향으로 설치된 테이블에 앉으면 잠시 말을 잃고 이 장면을 감상하게 된다.

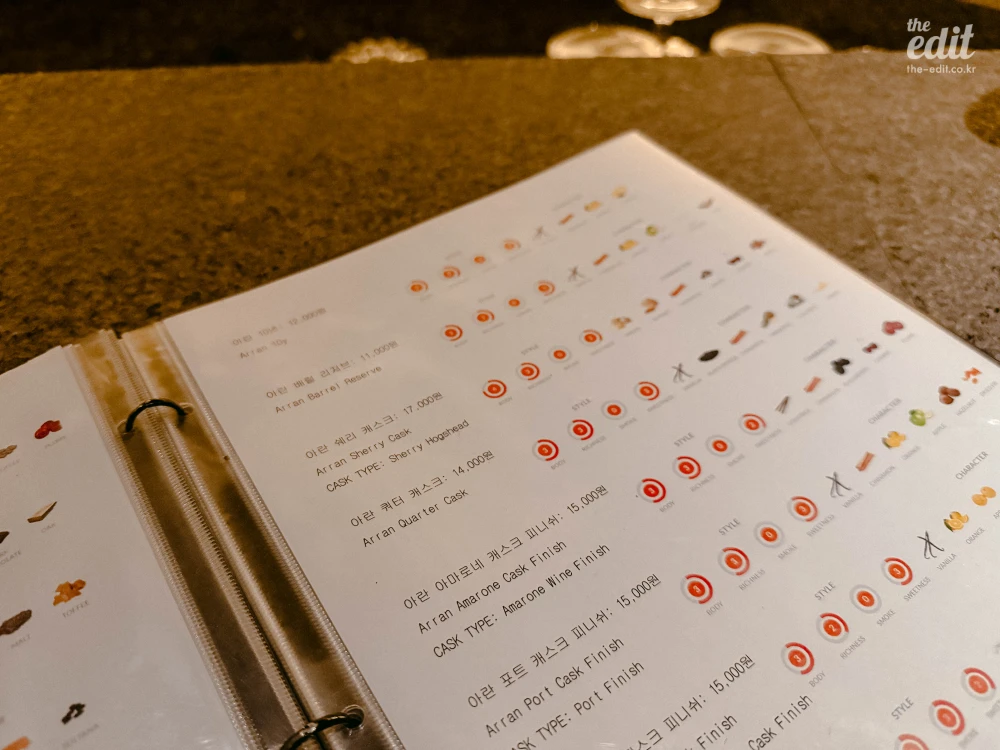

맥주나 와인의 세계가 넓듯, 아니면 어쩌면 그보다 더 위스키의 세계도 깊다. 눈앞에 한가득 펼쳐진 위스키병들만 보더라도 알 수 있다. 낯선 세계 앞에서는 위축되기 마련. 대체 어디서부터 시작해야 하나, 이런 막막한 마음에 대한 해결책은 한 권의 책에 담겨있다. 백과사전 두께의 메뉴북은 모든 위스키의 맛을 촘촘하게 도표화해 두었다. 무게감, 스모키함, 풍부함, 당도의 정도부터 딸기, 바닐라, 초콜릿, 너츠 등 맛에서 느껴지는 캐릭터까지. 덕분에 자신의 취향에 맞는 위스키를 찾아내는 것이 그렇게 어렵지 않다.

그렇지만 어쩐지 이유 없이 끌리는 생김새의 병이 있는 법. 나는 이것을 술의 관상이라고 부른다. 눈 앞에 펼쳐진 위스키들을 살펴보다 끌리는 ‘관상’을 가진 술과 자만추하는 것도 가능하다. 그렇게 주문한 술이 프랑스의 싱글몰트 위스키 ‘언익스펙티드 넘버 3’. 둥글둥글한 병들 사이 홀로 각을 세우고 있는 모양새가 격이 달랐다고 할까. 이곳의 사장님은 평소에는 손님과 긴 이야기를 나누지 않지만, 이렇게 메뉴북에 없는 위스키를 주문하면 친절하게 어떤 술인지를 안내해 주신다. 설명에 따르면, 한국에는 ‘강민경 위스키’로도 불리는 인트라바간자 시리즈 중 하나로, 와인 캐스크 숙성을 잘하는 곳으로 이름이 난 브랜드라고. 한모금 머금으니 물처럼 맑고 깨끗하면서도 향긋한 것이 위스키 입문자들도 즐길 수 있겠다고 생각했지만, 알고 보니 알코올 도수가 50%로 높으니 주의해서 주문할 것.

이곳에서는 자릿값에 해당하는 기본 요금이 5,000원 붙는 대신, 생 초콜릿을 곁들이로 내어준다. 그윽한 위스키를 천천히 홀짝거리며, 달콤쌉싸름한 초콜릿을 녹여 먹으며 눈앞의 풍경을 감상하는 것, 감히 ‘위스키멍’이라 부르기에 모자람이 없다. 잠시 속세(?)를 잊고 명상하듯 위스키를 즐기고 싶거나, 몽환적인 음악 소리 안에서 도란도란 진솔한 이야기를 나누고 싶거나, 다른 곳에서는 할 수 없는 특별한 경험을 하고 싶다면 더없이 추천하고 싶은 곳. ‘어떻게 이런 곳을 알았어?’라는 칭찬을 받을 것이라고 확신한다.

서울 상수동

브라운 스터디

미쉐린 별을 받은 파인다이닝이든, 소박한 분식집이든 소위 ‘잘하는’ 곳에는 그곳만의 규칙이 있다. 사장님이 그곳을 어떤 분위기로 꾸려나가겠다는 자신과의 원칙이 엿보이는 곳. 때로는 너무 깐깐하시네, 싶다가도 그런 완벽주의를 가진 사장님이 음식을 허투루 낼 리 있겠나 싶은 믿음이 생기는 곳.

서울 상수동의 브라운 스터디가 그런 곳이다. 바는 한때 성수동의 역할을 했던 상수동 골목에 위치해 있다. 바는 편안하고 아기자기한 골목과는 사뭇 다른 공기가 흐른다. 이곳은 수염을 멋스럽게 기르고, 보타이, 셔츠 차림으로 자신만의 유니폼을 정갈하게 갖춘 바텐더 겸 사장님이 ‘다스리는’ 공간이다.

이곳에서는 요즘 좀처럼 찾기 힘든 ‘바의 정석’을 경험을 할 수 있다. 정중하고 클래식한 접객. 처음 손님을 맞이하는 물 한 잔부터 그렇다. 은은한 시나몬 향이 배어있는, 원하는 온도에 맞춘 물.

이곳에는 메뉴가 없다. 손님이 원하는 것을 내어주신다. 기호가 뚜렷하고, 원하는 것을 분명히 아는 손님이면 좋았으련만, 뜨아를 마실지 아아를 마실지도 한참 고민하는 나다. 그리하여 사장님은 나도 모르는 내가 원하는 칵테일을 찾아 나서기 위한 탐문을 시작한다. 질문은 집요하다. 지금 주문하는 칵테일이 오늘의 첫 잔인지, 아니면 1차에서 모자란 알코올을 보충하기 위함인지, 단맛은 좋아하는지, 그렇다면 상·중·하 중 어느 정도인지. 거의 칵테일 MBTI 조사에 맞먹는 질문에 답하고 나면 이윽고 근사한 퍼포먼스가 펼쳐진다.

얼음을 카빙하는 칼의 속도, 지거(zigger) 속 리큐르를 따르는 곡선, 칵테일을 휘젓는 팔의 궤적. 우아한 움직임은 한 편의 춤 같기도 하다. 그리고 이것이 오로지 나를 위한 움직임이라는 사실은 어쩐지 감동적이다.

최근의 한잔은 올드패션드. 최고급 크리스털 글래스 바카라 잔에 담겨나온. ‘하루의 고단함을 달래줄 향기로운 한잔’이라는 요구를 섬세하게 구현한 칵테일이었다.

어쩐지 이곳에 있으면 손님들도 알아서 데시벨을 낮추고, 덩달아 조용하고 예의 바르게 행동하게 된다. 바텐더의 행동이 그러하니까.

솔직히 브라운스터디는 누구에게나 편안한 공간은 아니다. 소위 ‘친절하다’고 하는 방식으로 살가운 곳은 아니니까. 그러나 좋은 바텐더는 이렇게 일하고, 좋은 바는 이런 공간이구나 하는 부분에 대한 감을 잡을 수는 있을 것이다. 그리고 두 번째 방문부터는 사장님이 사실은 다정하고 살뜰한 분이라는 것을 알게 된다. 그냥 낯을 조금 가리는 분이신 것일지도.

서울 신당동

구 서울

구 서울은 흔히 ‘바’라는 이름을 들었을 때 떠올리는 공간과는 차이가 있다. 2~4인 테이블이 꽤 많은 넉넉한 공간이 그렇다. 바에 앉아 바텐더와 긴밀한 이야기를 나누는 걸 좋아하는 사람들에게는 아쉬울지 몰라도, 오붓한 시간을 가지고 싶어 하는 커플에게는 오히려 좋을지도. 실제로 갈 때마다 커플 손님(소개팅 포함!)을 마주치는 곳이다. 평일에는 너무 붐비지 않는다는 점도 장점인데, 덕분에 종종 이곳을 작업실처럼 이용하기도 한다. 실제로 이 원고도 구 서울에서 쓰는 중이다. 그렇지만 사선에 앉은 커플(만남이 3회 이하로 보이는…)과는 서로 무드를 해치지 않는다. 얼마나 공간이 넉넉한지 알겠지…

무드도 ‘힙당동’에 걸맞게 꽤나 힙하다. 사장님도 배우 출신이신가 싶게 훈훈하다. 어쩌면 이런 장점을 늘어놓을수록 바 마니아들의 마음은 싸늘해질지도 모른다. 외적인 것들에 집중하다 맛을 놓치는 경우가 많으니. 그러나 이곳의 진정한 장점은 바로 칵테일이다. 한 잔 안에서 느껴지는 맛의 균형이 놀랍도록 정확하다. 한때는 칵테일 메뉴를 단맛, 신맛, 짠맛 등으로만 표기해 놓았을 정도다. 맛의 뉘앙스를 적확하게 구현하는 것을 얼마나 중요하게 여기는지를 알 수 있는 부분이다. 필요한 때, 필요한 만큼의 달고, 쓰고, 쓴맛의 레이어가 층층이 어우러지는 레이어를 이곳에서는 경험할 수가 있다.

메뉴 이야기가 나와서 말인데, 이곳에서는 메뉴도 꾸준히 리노베이션한다. 시그니처 칵테일이 달라지는 정도가 아니라 전체 구성을 갈아엎는 정도다. 메뉴 연구에 대한 사장님의 진심이 엿볼 수 있는 부분이다. 최근에는 메뉴판을 또 바꿨다. 주사위를 굴려 가면서 원하는 칵테일을 골라 먹는 ‘구루마블’ 시스템이다. (물론 메뉴에 없는 클래식 칵테일을 주문하는 것도 가능하다.) 메뉴판도 신선하지만, 로컬의 향기가 듬뿍 묻어나는 칵테일을 구경하는 재미가 있다. 바로 옆 신당 중앙시장에서 산 재료로 만든 창작 칵테일이 그렇다. 호떡을 칵테일로 해석한 ‘호대디’, 약과와 식혜를 결합한 ‘식차’, 홍시를 소르베로 만든 ‘홍자’ 등이 그렇다. 설명만 들어서는 다소 괴식처럼 들릴지 모르지만, 그럴싸한 완성도를 자랑한다. 호대디를 마셔봤는데, 클래식 칵테일인 ‘갓파더’에 호떡 소의 계피와 꿀, 씨앗의 뉘앙스가 묻어나는 느낌이 재미있다.

앞선 바들과 다르게 푸드 메뉴가 풍성하다는 것도 특징. 쑥갓파스타와 꼬막비빔밥은 이곳의 꾸준한 스테디셀러. 큐레이션에 꽤나 심혈을 기울인 티가 나는 와인 리스트도 구비하고 있다. 한 병이 6~8만 원 정도니 가격도 합리적인 편이다. 굳이 조금의 트집을 잡자면 BGM 정도랄까. 인디음악과 디스코와 보사노바가 섞여있는 플레이리스트가 조금 혼란스럽게 들리긴 하지만 맛의 산통을 깰 정도는 아니니 안심하고 방문해보자.

About Author

김은아

일로 여행하고, 취미로 술을 씁니다. 여행 매거진 SRT매거진 기자, 술 전문 뉴스레터 뉴술레터 에디터.